iOS网络缓存扫盲篇

FROM:iOS网络缓存扫盲篇

由于微信、QQ、微博、这类的应用使用缓存很“重”,使一般的用户也对缓存也非常习惯。缓存已然成为必备。

“缓存的目的的以空间换时间”

这句话在动辄就是 300M、600M 的大应用上,得到了很好的诠释。但能有缓存意识的公司,还在少数。

“只有你真正感受到痛的时候,你才会考虑使用缓存。”

这个痛可能是:

服务器压力、客户端网络优化、用户体验等等。

##当我们在谈论缓存的时候,我们在谈论什么?

我们今天将站在小白用户的角度,给缓存这个概念进行重新的定义。

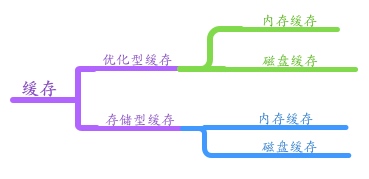

缓存有不同的分类方法:

这里所指的缓存,是一个宽泛的概念。

我们这里主要按照功能进行划分:

- | 第一种 | 第二种

---|---|----

目的 | 优化型缓存 | 功能型缓存

具体描述 | 出于优化考虑:服务器压力、用户体验、为用户剩流量等等。同时优化型缓存也有内存缓存和磁盘缓存之分。 | App离线也能查看,出于功能考虑,|属于存储范畴

常见概念 | GET网络请求缓存、WEB缓存 | 离线存储

典型应用 | 微信首页的会话列表、微信头像、朋友圈、网易新闻新闻列表、 | 微信聊天记录、

Parse对应的类 | PFCachedQueryController | PFOfflineStore

重度使用缓存的App: 微信、微博、网易新闻、携程、去哪儿等等。

##GET网络请求缓存

###概述

首先要知道,POST请求不能被缓存,只有 GET 请求能被缓存。因为从数学的角度来讲,GET 的结果是 幂等 的,就好像字典里的 key 与 value 就是幂等的,而 POST 不 幂等 。缓存的思路就是将查询的参数组成的值作为 key ,对应结果作为value。从这个意义上说,一个文件的资源链接,也叫 GET 请求,下文也会这样看待。

对于POST请求不能缓存只是在特定的诸如上传接口等,大部分类似FETCH请求其实是可以缓存的,不过需要自定义而已。

###80%的缓存需求:两行代码就可满足

设置缓存只需要三个步骤:

第一个步骤:请使用 GET 请求。

第二个步骤:

如果你已经使用 了 GET 请求,iOS 系统 SDK 已经帮你做好了缓存。你需要的仅仅是设置下内存缓存大小、磁盘缓存大小、以及缓存路径。甚至这两行代码不设置也是可以的,会有一个默认值。代码如下:

NSURLCache *urlCache = [[NSURLCache alloc] initWithMemoryCapacity:4 * 1024 * 1024 diskCapacity:20 * 1024 * 1024 diskPath:nil];

[NSURLCache setSharedURLCache:urlCache];

第三个步骤:没有第三步!

你只要设置了这两行代码,基本就可满足80%的缓存需求。AFNetworking 的作者 Mattt曾经说过:

“无数开发者尝试自己做一个简陋而脆弱的系统来实现网络缓存的功能,殊不知 NSURLCache 只要两行代码就能搞定且好上 100 倍。”

(AFN 是不是在暗讽 SDWebImage 复杂又蹩脚的缓存机制??)

要注意

- iOS 5.0开始,支持磁盘缓存,但仅支持 HTTP。

- iOS 6.0开始,支持 HTTPS 缓存。

###控制缓存的有效性

我们知道:

只要是缓存,总会过期。

那么缓存的过期时间如何控制?

上文中的两行代码,已经给出了一个方法,指定超时时间。但这并也许不能满足我们的需求,如果我们对数据的一致性,时效性要求很高,即使1秒钟后数据更改了,客户端也必须展示更改后的数据。这种情况如何处理?

下面我们将对这种需求,进行解决方案的介绍。顺序是这样的:先从文件类型的缓存入手,引入两个概念。然后再谈下,一般数据类型比如 JSON 返回值的缓存处理。

###文件缓存:借助ETag或Last-Modified判断文件缓存是否有效。

Last-Modified

服务器的文件存贮,大多采用资源变动后就重新生成一个链接的做法。而且如果你的文件存储采用的是第三方的服务,比如七牛、青云等服务,则一定是如此。

这种做法虽然是推荐做法,但同时也不排除不同文件使用同一个链接。那么如果服务端的file更改了,本地已经有了缓存。如何更新缓存?

这种情况下需要借助 ETag 或 Last-Modified 判断图片缓存是否有效。

Last-Modified 顾名思义,是资源最后修改的时间戳,往往与缓存时间进行对比来判断缓存是否过期。

在浏览器第一次请求某一个URL时,服务器端的返回状态会是200,内容是你请求的资源,同时有一个Last-Modified的属性标记此文件在服务期端最后被修改的时间,格式类似这样:

Last-Modified: Fri, 12 May 2006 18:53:33 GMT

客户端第二次请求此URL时,根据 HTTP 协议的规定,浏览器会向服务器传送 If-Modified-Since 报头,询问该时间之后文件是否有被修改过:

If-Modified-Since: Fri, 12 May 2006 18:53:33 GMT

总结下来它的结构如下:

| -- | -- |

|---|---|

| 请求 HeaderValue | 响应 HeaderValue |

| Last-Modified | If-Modified-Since |

如果服务器端的资源没有变化,则自动返回 HTTP 304 (Not Changed.)状态码,内容为空,这样就节省了传输数据量。当服务器端代码发生改变或者重启服务器时,则重新发出资源,返回和第一次请求时类似。从而保证不向客户端重复发出资源,也保证当服务器有变化时,客户端能够得到最新的资源。

判断方法用伪代码表示:

if ETagFromServer != ETagOnClient || LastModifiedFromServer != LastModifiedOnClient

GetFromServer

else

GetFromCache

LastModifiedFromServer != LastModifiedOnClient

而非使用:

LastModifiedFromServer > LastModifiedOnClient

原因是考虑到可能出现类似下面的情况:服务端可能对资源文件,废除其新版,回滚启用旧版本,此时的情况是:

LastModifiedFromServer <= LastModifiedOnClient

但我们依然要更新本地缓存。

参考链接:What takes precedence: the ETag or Last-Modified HTTP header?

Demo10和 Demo11 给出了一个完整的校验步骤:

并给出了 NSURLConnection 和 NSURLSession 两个版本:

/*!

@brief 如果本地缓存资源为最新,则使用使用本地缓存。如果服务器已经更新或本地无缓存则从服务器请求资源。

@details

步骤:

1. 请求是可变的,缓存策略要每次都从服务器加载

2. 每次得到响应后,需要记录住 LastModified

3. 下次发送请求的同时,将LastModified一起发送给服务器(由服务器比较内容是否发生变化)

@return 图片资源

*/

- (void)getData:(GetDataCompletion)completion {

NSURL *url = [NSURL URLWithString:kLastModifiedImageURL];

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:url cachePolicy:NSURLRequestReloadIgnoringCacheData timeoutInterval:15.0];

// // 发送 etag

// if (self.etag.length > 0) {

// [request setValue:self.etag forHTTPHeaderField:@"If-None-Match"];

// }

// 发送 LastModified

if (self.localLastModified.length > 0) {

[request setValue:self.localLastModified forHTTPHeaderField:@"If-Modified-Since"];

}

[[[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {

// NSLog(@"%@ %tu", response, data.length);

// 类型转换(如果将父类设置给子类,需要强制转换)

NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *)response;

NSLog(@"statusCode == %@", @(httpResponse.statusCode));

// 判断响应的状态码是否是 304 Not Modified (更多状态码含义解释: https://github.com/ChenYilong/iOSDevelopmentTips)

if (httpResponse.statusCode == 304) {

NSLog(@"加载本地缓存图片");

// 如果是,使用本地缓存

// 根据请求获取到`被缓存的响应`!

NSCachedURLResponse *cacheResponse = [[NSURLCache sharedURLCache] cachedResponseForRequest:request];

// 拿到缓存的数据

data = cacheResponse.data;

}

// 获取并且纪录 etag,区分大小写

// self.etag = httpResponse.allHeaderFields[@"Etag"];

// 获取并且纪录 LastModified

self.localLastModified = httpResponse.allHeaderFields[@"Last-Modified"];

// NSLog(@"%@", self.etag);

NSLog(@"%@", self.localLastModified);

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{

!completion ?: completion(data);

});

}] resume];

}

更多响应码

##ETag

###ETag 是什么?

HTTP 协议规格说明定义ETag为“被请求变量的实体值” (参见 —— 章节 14.19)。 另一种说法是,ETag是一个可以与Web资源关联的记号(token)。它是一个 hash 值,用作 Request 缓存请求头,每一个资源文件都对应一个唯一的 ETag 值, 服务器单独负责判断记号是什么及其含义,并在HTTP响应头中将其传送到客户端,以下是服务器端返回的格式:

ETag: "50b1c1d4f775c61:df3"

客户端的查询更新格式是这样的:

If-None-Match: W/"50b1c1d4f775c61:df3"

其中:

If-None-Match - 与响应头的 Etag 相对应,可以判断本地缓存数据是否发生变化

如果ETag没改变,则返回状态304然后不返回,这也和Last-Modified一样。

总结下来它的结构如下:

- | -

----|----

请求 HeaderValue 响应| HeaderValue

ETag | If-None-Match

ETag 是的功能与 Last-Modified 类似:服务端不会每次都会返回文件资源。客户端每次向服务端发送上次服务器返回的ETag 值,服务器会根据客户端与服务端的 ETag 值是否相等,来决定是否返回 data,同时总是返回对应的 HTTP 状态码。客户端通过 HTTP 状态码来决定是否使用缓存。比如:服务端与客户端的 ETag 值相等,则 HTTP 状态码为 304,不返回 data。服务端文件一旦修改,服务端与客户端的 ETag 值不等,并且状态值会变为200,同时返回 data。

因为修改资源文件后该值会立即变更。这也决定了 ETag 在断点下载时非常有用。 比如 AFNetworking 在进行断点下载时,就是借助它来检验数据的。详见在 AFHTTPRequestOperation 类中的用法:

//下载暂停时提供断点续传功能,修改请求的HTTP头,记录当前下载的文件位置,下次可以从这个位置开始下载。

- (void)pause {

unsigned long long offset = 0;

if ([self.outputStream propertyForKey:NSStreamFileCurrentOffsetKey]) {

offset = [[self.outputStream propertyForKey:NSStreamFileCurrentOffsetKey] unsignedLongLongValue];

} else {

offset = [[self.outputStream propertyForKey:NSStreamDataWrittenToMemoryStreamKey] length];

}

NSMutableURLRequest *mutableURLRequest = [self.request mutableCopy];

if ([self.response respondsToSelector:@selector(allHeaderFields)] && [[self.response allHeaderFields] valueForKey:@"ETag"]) {

//若请求返回的头部有ETag,则续传时要带上这个ETag,

//ETag用于放置文件的唯一标识,比如文件MD5值

//续传时带上ETag服务端可以校验相对上次请求,文件有没有变化,

//若有变化则返回200,回应新文件的全数据,若无变化则返回206续传。

[mutableURLRequest setValue:[[self.response allHeaderFields] valueForKey:@"ETag"] forHTTPHeaderField:@"If-Range"];

}

//给当前request加Range头部,下次请求带上头部,可以从offset位置继续下载

[mutableURLRequest setValue:[NSString stringWithFormat:@"bytes=%llu-", offset] forHTTPHeaderField:@"Range"];

self.request = mutableURLRequest;

[super pause];

}

七牛等第三方文件存储商现在都已经支持ETag,Demo8和9 中给出的演示图片就是使用的七牛的服务,见:

static NSString *const kETagImageURL = @"http://ac-g3rossf7.clouddn.com/xc8hxXBbXexA8LpZEHbPQVB.jpg";

下面使用一个 Demo 来进行演示用法,

以 NSURLConnection 搭配 ETag 为例,步骤如下:

请求的缓存策略使用 NSURLRequestReloadIgnoringCacheData,忽略本地缓存

服务器响应结束后,要记录 Etag,服务器内容和本地缓存对比是否变化的重要依据

在发送请求时,设置 If-None-Match,并且传入 Etag

连接结束后,要判断响应头的状态码,如果是 304,说明本地缓存内容没有发生变化

以下代码详见 Demo08 :

/*!

@brief 如果本地缓存资源为最新,则使用使用本地缓存。如果服务器已经更新或本地无缓存则从服务器请求资源。

@details

步骤:

1. 请求是可变的,缓存策略要每次都从服务器加载

2. 每次得到响应后,需要记录住 etag

3. 下次发送请求的同时,将etag一起发送给服务器(由服务器比较内容是否发生变化)

@return 图片资源

*/

- (void)getData:(GetDataCompletion)completion {

NSURL *url = [NSURL URLWithString:kETagImageURL];

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:url cachePolicy:NSURLRequestReloadIgnoringCacheData timeoutInterval:15.0];

// 发送 etag

if (self.etag.length > 0) {

[request setValue:self.etag forHTTPHeaderField:@"If-None-Match"];

}

[NSURLConnection sendAsynchronousRequest:request queue:[NSOperationQueue mainQueue] completionHandler:^(NSURLResponse *response, NSData *data, NSError *connectionError) {

// NSLog(@"%@ %tu", response, data.length);dd

// 类型转换(如果将父类设置给子类,需要强制转换)

NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *)response;

NSLog(@"statusCode == %@", @(httpResponse.statusCode));

// 判断响应的状态码是否是 304 Not Modified (更多状态码含义解释: https://github.com/ChenYilong/iOSDevelopmentTips)

if (httpResponse.statusCode == 304) {

NSLog(@"加载本地缓存图片");

// 如果是,使用本地缓存

// 根据请求获取到`被缓存的响应`!

NSCachedURLResponse *cacheResponse = [[NSURLCache sharedURLCache] cachedResponseForRequest:request];

// 拿到缓存的数据

data = cacheResponse.data;

}

// 获取并且纪录 etag,区分大小写

self.etag = httpResponse.allHeaderFields[@"Etag"];

NSLog(@"etag值%@", self.etag);

!completion ?: completion(data);

}];

}

相应的 NSURLSession 搭配 ETag 的版本见 Demo09:

/*!

@brief 如果本地缓存资源为最新,则使用使用本地缓存。如果服务器已经更新或本地无缓存则从服务器请求资源。

@details

步骤:

1. 请求是可变的,缓存策略要每次都从服务器加载

2. 每次得到响应后,需要记录住 etag

3. 下次发送请求的同时,将etag一起发送给服务器(由服务器比较内容是否发生变化)

@return 图片资源

*/

- (void)getData:(GetDataCompletion)completion {

NSURL *url = [NSURL URLWithString:kETagImageURL];

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:url cachePolicy:NSURLRequestReloadIgnoringCacheData timeoutInterval:15.0];

// 发送 etag

if (self.etag.length > 0) {

[request setValue:self.etag forHTTPHeaderField:@"If-None-Match"];

}

[[[NSURLSession sharedSession] dataTaskWithRequest:request completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {

// NSLog(@"%@ %tu", response, data.length);

// 类型转换(如果将父类设置给子类,需要强制转换)

NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *)response;

NSLog(@"statusCode == %@", @(httpResponse.statusCode));

// 判断响应的状态码是否是 304 Not Modified (更多状态码含义解释: https://github.com/ChenYilong/iOSDevelopmentTips)

if (httpResponse.statusCode == 304) {

NSLog(@"加载本地缓存图片");

// 如果是,使用本地缓存

// 根据请求获取到`被缓存的响应`!

NSCachedURLResponse *cacheResponse = [[NSURLCache sharedURLCache] cachedResponseForRequest:request];

// 拿到缓存的数据

data = cacheResponse.data;

}

// 获取并且纪录 etag,区分大小写

self.etag = httpResponse.allHeaderFields[@"Etag"];

NSLog(@"%@", self.etag);

dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), ^{

!completion ?: completion(data);

});

}] resume];

}

运行效果:

##总结

在官方给出的文档中提出 ETag 是首选的方式,优于 Last-Modified 方式。因为 ETag 是基于 hash ,hash 的规则可以自己设置,而且是基于一致性,是“强校验”。 Last-Modified 是基于时间,是弱校验,弱在哪里?比如说:如果服务端的资源回滚客户端的 Last-Modified 反而会比服务端还要新。

虽然 ETag 优于 Last-Modified,但并非所有服务端都会支持,而 Last-Modified 则一般都会有该字段。 大多数情况下需要与服务端进行协调支持 ETag,如果协商无果就只能退而求其次。

Demo 也给出了一个不支持 ETag 的链接,基本随便找一张图片都行:

static NSString *const kLastModifiedImageURL = @"http://image17-c.poco.cn/mypoco/myphoto/20151211/16/17338872420151211164742047.png";

作为通用型的网络请求工具 AFNetworking 对该现状的处理方式是,判断服务端是否包含 ETag ,然后再进行相应处理。可见AFHTTPRequestOperation 类中的用法,也就是上文中已经给出的断点下载的代码。

在回顾下思路:

为资源分派 hash 值,然后对比服务端与本地缓存是否一致来决定是否需要更新缓存。

这种思路,在开发中经常使用,比如:处于安全考虑,登陆操作一般不会传输账号密码,而是传输对应的 hash 值-- token ,这里的 token 就可以看做一个 file 资源,如果想让一个用户登陆超时时间是三天,只需要在服务端每隔三天更改下 token 值,客户端与服务端值不一致,然后服务端返回 token 过期的提示。

值得注意的一点是:

如果借助了 Last-Modified 和 ETag,那么缓存策略则必须使用 NSURLRequestReloadIgnoringCacheData 策略,忽略缓存,每次都要向服务端进行校验。

如果 GET 中包含有版本号信息

众多的应用都会在 GET 请求后加上版本号:

这种情况下, ?v1.0 和 ?v2.0 两个不同版本,请求到的 Last-Modified 和 ETag 会如预期吗?

这完全取决于公司服务端同事的实现, Last-Modified 和 ETag 仅仅是一个协议,并没有统一的实现方法,而服务端的处理逻辑完全取决于需求。

你完全可以要求服务端同事,仅仅判断资源的异同,而忽略掉 ?v1.0 和 ?v2.0 两个版本的区别。

参考链接:if-modified-since vs if-none-match

一般数据类型借助 Last-Modified 与 ETag 进行缓存

以上的讨论是基于文件资源,那么对一般的网络请求是否也能应用?

控制缓存过期时间,无非两种:设置一个过期时间;校验缓存与服务端一致性,只在不一致时才更新。

一般情况下是不会对 api 层面做这种校验,只在有业务需求时才会考虑做,比如:

- 数据更新频率较低,“万不得已不会更新”---只在服务器有更新时才更新,以此来保证2G 等恶略网络环境下,有较好的体验。比如网易新闻栏目,但相反微博列表、新闻列表就不适合。

- 业务数据一致性要求高,数据更新后需要服务端立刻展示给用户。客户端显示的数据必须是服务端最新的数据。

- 有离线展示需求,必须实现缓存策略,保证弱网情况下的数据展示的速度。但不考虑使用缓存过期时间来控制缓存的有效性。

- 尽量减少数据传输,节省用户流量。

一些建议:

- 如果是 file 文件类型,用 Last-Modified 就够了。即使 ETag 是首选,但此时两者效果一致。九成以上的需求,效果都一致。

- 如果是一般的数据类型--基于查询的 get 请求,比如返回值是 data 或 string 类型的 json 返回值。那么 Last-Modified 服务端支持起来就会困难一点。因为比如 你做了一个博客浏览 app ,查询最近的10条博客, 基于此时的业务考虑 Last-Modified 指的是10条中任意一个博客的更改。那么服务端需要在你发出请求后,遍历下10条数据,得到“10条中是否至少一个被修改了”。而且要保证每一条博客表数据都有一个类似于记录 Last-Modified 的字段,这显然不太现实。

- 如果更新频率较高,比如最近微博列表、最近新闻列表,这些请求就不适合,更多的处理方式是添加一个接口,客户端将本地缓存的最后一条数据的的时间戳或 id 传给服务端,然后服务端会将新增的数据条数返回,没有新增则返回 nil 或 304。

参考链接:《(慕课网)imooc iPhone3.3 接口数据缓存》

剩下20%的网络缓存需求

真的有NSURLCache 不能满足的需求?

有人可能要问:

NSURLCache 不是帮我们做了硬盘缓存么?那我们为什么要自己用数据库做本地缓存啊。为啥不直接用NSURLCache 不是更方便?

系统帮我们做的缓存,好处是自动,无需我们进行复杂的设置。坏处也恰恰是这个:不够灵活,不能自定义。只能指定一个缓存的总文件夹,不能分别指定每一个文件缓存的位置,更不能为每个文件创建一个文件夹,也不能指定文件夹的名称。缓存的对象也是固定的:只能是 GET请求的返回值。

Launch Screen在iOS7/8中的实现

目前项目中需要解决的问题是:

- 兼容iOS7和iOS8,之前的版本不需要支持了

- 实现兼容3.5、4、4.7和5.5寸屏幕,竖屏的Lauch Screen

创建所需的PNG图片

有关iPhone6/6+相关尺寸见这里:iPhone 6 Screens Demystified

需要如下尺寸图片:

- 用于iPhone6+的1242x2208,或者1080x1920,也就是Retina HD 5.5

- 用于iPhone6的750x1334,也就是Retina HD 4.7

- 用于4寸屏(iPhone5/5s)的640x1136,就是Retina 4

- 用于3.5寸(iPhone4/4s)的640x960,就是2x

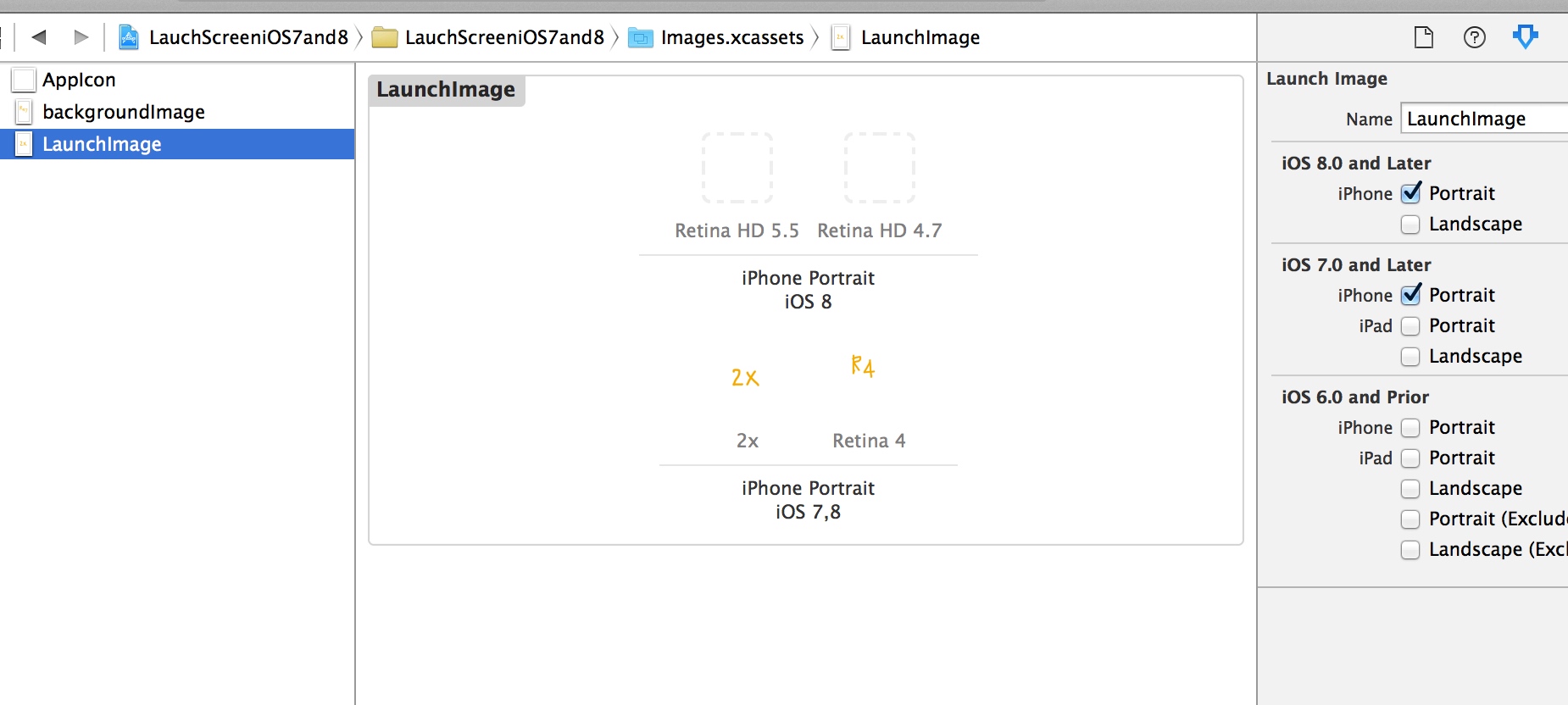

###使用LaunchImage

使用LaunchImage,可以兼容iOS7和iOS8。

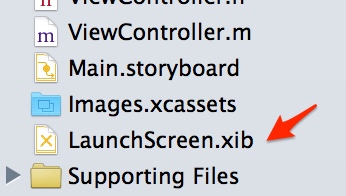

因为iOS8也会调用LaunchScreen.xib,所以我的做法是直接删除它。就是这个文件:

然后,在Images.xcassets中创建一个LaunchImage

需要在项目属性里,launch Images Source里设置为LaunchImage

测试了一下:

- iPhone6+使用的是Retina HD 5.5

- iPhone6使用的是Retina HD 4.7

- iPhone5s使用的是Retina 4

- iPhone4s使用的是2x

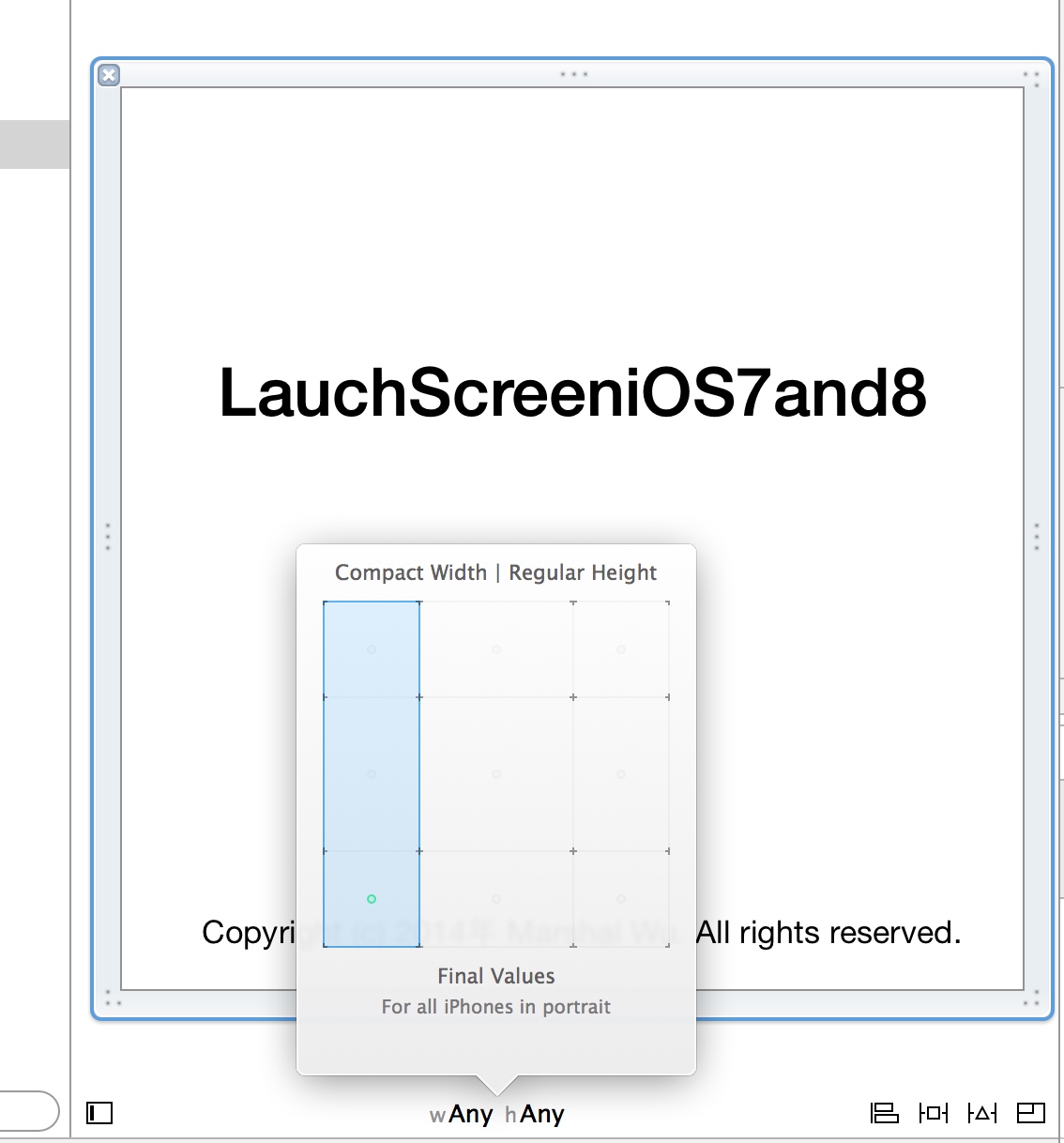

###使用LauchScreen.xib

这是Xcode6/iOS8的新功能,也就是说,这个步骤,是为了支持iOS8的,而不支持iOS7。其实在目前的项目用不上,不过做了技术准备,就写下来吧。

看到这个方形的xib文件,怪怪的,这是为了支持横屏和竖屏的,因为这个项目只需要竖屏,也可以这样:

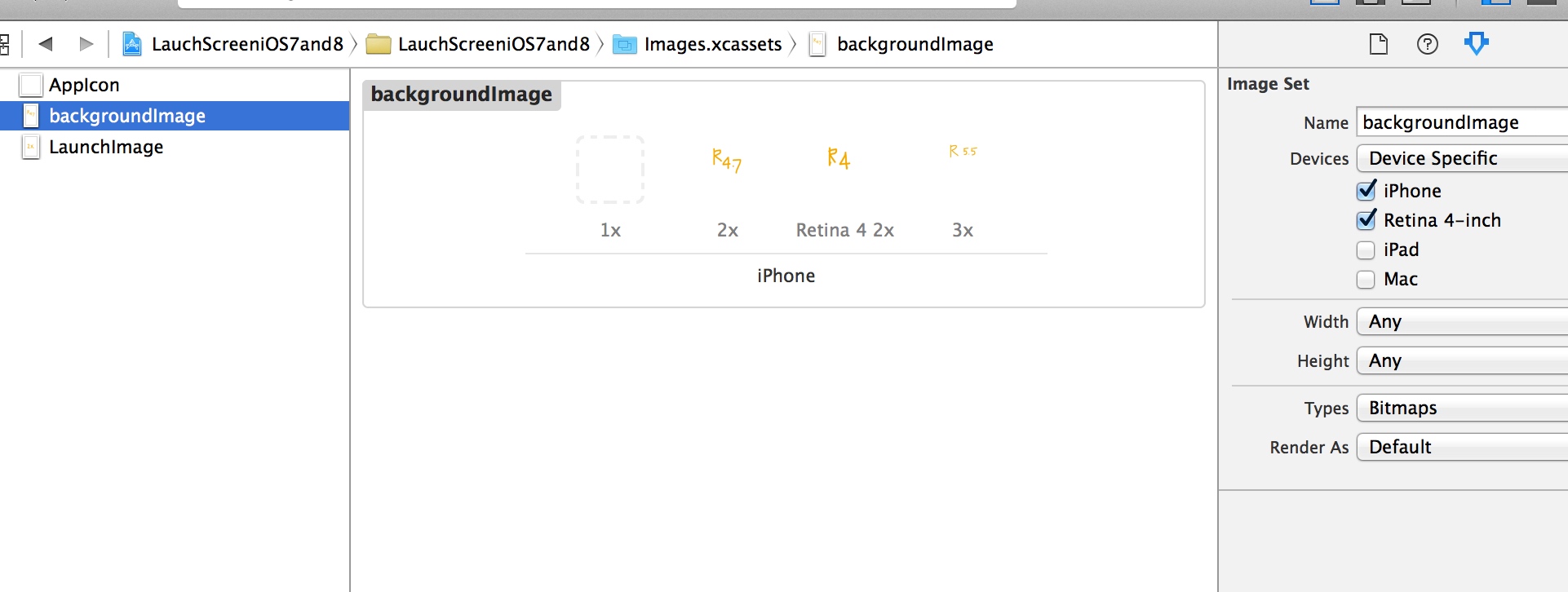

不改也没关系。在Images.xcassets里创建backgroundImage

给LaunchScreen.xib中加一个图片,用刚刚创建的backgroundImage。

测试一下,iOS8下面的Launch Screen都没有问题了:

- iPhone6+用的是3x

- iPhone5s用的是Retina 4 2x

- iPhone6和iPhone4s都是用的2x

因此我没有添加1x的图片,基本没用。

###结论

- 目前比较好的方式是使用Launch Image的方式创建各种设备的图片文件,兼容iOS7/8

- 使用LaunchScreen.xib,功能更强大,但是仅支持iOS8,可能再过几年可以成为主流方法

源代码见这里:GitHub,是使用LaunchImage的方式。

iOS开发之如何跳到系统设置里的WiFi界面

之前以为,苹果不支持直接从应用跳到系统设置里的WiFi界面。后来发现,这个小功能是可以实现的,而且实现起来并不麻烦。让我们一起来看看吧!

##需求

从应用跳到系统设置里的WiFi界面有这个需求存在吗?答案是肯定的。比如以下两个例子:

在没有网的状态下,你可能想提醒用户去设置界面连接WiFi。如果不能跳到WiFi界面,只能在APP里面做出文字提示。这样很多小白用户可能不会看提示,只会觉得APP没有做好。

还有一种情况,做智能家居的APP,智能硬件设备自带WiFi(局域网)。如果用户没有连接设备的WiFi进入APP时,需要提示用户去设置界面连接WiFi。

以上这两种情况只是举个例子,这个小功能的用处还是很多的,大家可以自行探索。

##实现

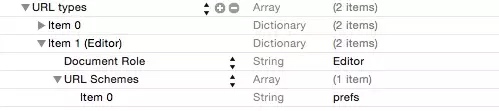

###info里面设置

在项目中的info.plist中添加 URL types 并设置一项URL Schemes为prefs,如下图:

###实现代码

NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"prefs:root=WIFI"];

if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL:url])

{

[[UIApplication sharedApplication] openURL:url];

}

代码已上传iOSStrongDemo

代码已经push到iOSStrongDemo,大家可以clone下来测试一下。

我在这里抛砖迎玉,大家还想跳到系统设置的什么界面,可以评论留言告诉我,或者大家动手来实现更多的跳转功能!

HTTP协议详解

Author :Jeffrey

##引言

HTTP是一个属于应用层的面向对象的协议,由于其简捷、快速的方式,适用于分布式超媒体信息系统。它于1990年提出,经过几年的使用与发展,得到不断地完善和扩展。目前在WWW中使用的是HTTP/1.0的第六版,HTTP/1.1的规范化工作正在进行之中,而且HTTP-NG(Next Generation of HTTP)的建议已经提出。

HTTP协议的主要特点可概括如下:

1.支持客户/服务器模式。

2.简单快速:客户向服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有GET、HEAD、POST。每种方法规定了客户与服务器联系的类型不同。由于HTTP协议简单,使得HTTP服务器的程序规模小,因而通信速度很快。

3.灵活:HTTP允许传输任意类型的数据对象。正在传输的类型由Content-Type加以标记。

4.无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。

5.无状态:HTTP协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面,在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。

##一、HTTP协议详解之URL篇

http(超文本传输协议)是一个基于请求与响应模式的、无状态的、应用层的协议,常基于TCP的连接方式,HTTP1.1版本中给出一种持续连接的机制,绝大多数的Web开发,都是构建在HTTP协议之上的Web应用。

HTTP URL (URL是一种特殊类型的URI,包含了用于查找某个资源的足够的信息)的格式如下:

http://host[“:”port][abs_path]

http表示要通过HTTP协议来定位网络资源;host表示合法的Internet主机域名或者IP地址;port指定一个端口号,为空则使用缺省端口80;abs_path指定请求资源的URI;如果URL中没有给出abs_path,那么当它作为请求URI时,必须以“/”的形式给出,通常这个工作浏览器自动帮我们完成。

eg:

1、输入:www.guet.edu.cn

浏览器自动转换成:http://www.guet.edu.cn/

2、http:192.168.0.116:8080/index.jsp

##二、HTTP协议详解之请求篇

http请求由三部分组成,分别是:请求行、消息报头、请求正文

1、请求行以一个方法符号开头,以空格分开,后面跟着请求的URI和协议的版本,格式如下:Method Request-URI HTTP-Version CRLF

其中 Method表示请求方法;Request-URI是一个统一资源标识符;HTTP-Version表示请求的HTTP协议版本;CRLF表示回车和换行(除了作为结尾的CRLF外,不允许出现单独的CR或LF字符)。

请求方法(所有方法全为大写)有多种,各个方法的解释如下:

GET 请求获取Request-URI所标识的资源

POST 在Request-URI所标识的资源后附加新的数据

HEAD 请求获取由Request-URI所标识的资源的响应消息报头

PUT 请求服务器存储一个资源,并用Request-URI作为其标识

DELETE 请求服务器删除Request-URI所标识的资源

TRACE 请求服务器回送收到的请求信息,主要用于测试或诊断

CONNECT 保留将来使用

OPTIONS 请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求

应用举例:

GET方法:在浏览器的地址栏中输入网址的方式访问网页时,浏览器采用GET方法向服务器获取资源,eg:GET /form.html HTTP/1.1 (CRLF)

POST方法要求被请求服务器接受附在请求后面的数据,常用于提交表单。

eg:POST /reg.jsp HTTP/ (CRLF)

Accept:image/gif,image/x-xbit,… (CRLF)

…

HOST:www.guet.edu.cn (CRLF)

Content-Length:22 (CRLF)

Connection:Keep-Alive (CRLF)

Cache-Control:no-cache (CRLF)

(CRLF) //该CRLF表示消息报头已经结束,在此之前为消息报头

user=jeffrey&pwd=1234 //此行以下为提交的数据

HEAD方法与GET方法几乎是一样的,对于HEAD请求的回应部分来说,它的HTTP头部中包含的信息与通过GET请求所得到的信息是相同的。利用这个方法,不必传输整个资源内容,就可以得到Request-URI所标识的资源的信息。该方法常用于测试超链接的有效性,是否可以访问,以及最近是否更新。

2、请求报头后述

3、请求正文(略)

##三、HTTP协议详解之响应篇

在接收和解释请求消息后,服务器返回一个HTTP响应消息。

HTTP响应也是由三个部分组成,分别是:状态行、消息报头、响应正文

1、状态行格式如下:

HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase CRLF

其中,HTTP-Version表示服务器HTTP协议的版本;Status-Code表示服务器发回的响应状态代码;Reason-Phrase表示状态代码的文本描述。

状态代码有三位数字组成,第一个数字定义了响应的类别,且有五种可能取值:

1xx:指示信息–表示请求已接收,继续处理

2xx:成功–表示请求已被成功接收、理解、接受

3xx:重定向–要完成请求必须进行更进一步的操作

4xx:客户端错误–请求有语法错误或请求无法实现

5xx:服务器端错误–服务器未能实现合法的请求

常见状态代码、状态描述、说明:

200 OK //客户端请求成功

400 Bad Request //客户端请求有语法错误,不能 被服务器所理解

401 Unauthorized //请求未经授权,这个状态代 码必须和WWW-Authenticate报头域一起使用

403 Forbidden //服务器收到请求,但是拒绝提供 服务

404 Not Found //请求资源不存在,eg:输入了错 误的URL

500 Internal Server Error //服务器发生不可预期的错误

503 Server Unavailable //服务器当前不能处理客户端的请求,一段时间后可能恢复正常

eg:HTTP/1.1 200 OK (CRLF)

2、响应报头后述

3、响应正文就是服务器返回的资源的内容

##四、HTTP协议详解之消息报头篇

HTTP消息由客户端到服务器的请求和服务器到客户端的响应组成。请求消息和响应消息都是由开始行(对于请求消息,开始行就是请求行,对于响应消息,开始行就是状态行),消息报头(可选),空行(只有CRLF的行),消息正文(可选)组成。

HTTP消息报头包括普通报头、请求报头、响应报头、实体报头。

每一个报头域都是由名字+“:”+空格+值 组成,消息报头域的名字是大小写无关的。

1、普通报头

在普通报头中,有少数报头域用于所有的请求和响应消息,但并不用于被传输的实体,只用于传输的消息。

eg:

Cache-Control 用于指定缓存指令,缓存指令是单向的(响应中出现的缓存指令在请求中未必会出现),且是独立的(一个消息的缓存指令不会影响另一个消息处理的缓存机制),HTTP1.0使用的类似的报头域为Pragma。

请求时的缓存指令包括:no-cache(用于指示请求或响应消息不能缓存)、no-store、max-age、max-stale、min-fresh、only-if-cached;

响应时的缓存指令包括:public、private、no-cache、no-store、no-transform、must-revalidate、proxy-revalidate、max-age、s-maxage.

eg:为了指示IE浏览器(客户端)不要缓存页面,服务器端的JSP程序可以编写如下:response.sehHeader(“Cache-Control”,”no-cache”);

//response.setHeader(“Pragma”,”no-cache”);作用相当于上述代码,通常两者//合用

这句代码将在发送的响应消息中设置普通报头域:Cache-Control:no-cache

Date普通报头域表示消息产生的日期和时间

Connection普通报头域允许发送指定连接的选项。例如指定连接是连续,或者指定“close”选项,通知服务器,在响应完成后,关闭连接

2、请求报头

请求报头允许客户端向服务器端传递请求的附加信息以及客户端自身的信息。

常用的请求报头

Accept

Accept请求报头域用于指定客户端接受哪些类型的信息。eg:Accept:image/gif,表明客户端希望接受GIF图象格式的资源;Accept:text/html,表明客户端希望接受html文本。

Accept-Charset

Accept-Charset请求报头域用于指定客户端接受的字符集。eg:Accept-Charset:iso-8859-1,gb2312.如果在请求消息中没有设置这个域,缺省是任何字符集都可以接受。

Accept-Encoding

Accept-Encoding请求报头域类似于Accept,但是它是用于指定可接受的内容编码。eg:Accept-Encoding:gzip.deflate.如果请求消息中没有设置这个域服务器假定客户端对各种内容编码都可以接受。

Accept-Language

Accept-Language请求报头域类似于Accept,但是它是用于指定一种自然语言。eg:Accept-Language:zh-cn.如果请求消息中没有设置这个报头域,服务器假定客户端对各种语言都可以接受。

Authorization

Authorization请求报头域主要用于证明客户端有权查看某个资源。当浏览器访问一个页面时,如果收到服务器的响应代码为401(未授权),可以发送一个包含Authorization请求报头域的请求,要求服务器对其进行验证。

Host(发送请求时,该报头域是必需的)

Host请求报头域主要用于指定被请求资源的Internet主机和端口号,它通常从HTTP URL中提取出来的,eg:

我们在浏览器中输入:http://www.guet.edu.cn/index.html

浏览器发送的请求消息中,就会包含Host请求报头域,如下:

Host:www.guet.edu.cn

此处使用缺省端口号80,若指定了端口号,则变成:Host:www.guet.edu.cn:指定端口号

User-Agent

我们上网登陆论坛的时候,往往会看到一些欢迎信息,其中列出了你的操作系统的名称和版本,你所使用的浏览器的名称和版本,这往往让很多人感到很神奇,实际上,服务器应用程序就是从User-Agent这个请求报头域中获取到这些信息。User-Agent请求报头域允许客户端将它的操作系统、浏览器和其它属性告诉服务器。不过,这个报头域不是必需的,如果我们自己编写一个浏览器,不使用User-Agent请求报头域,那么服务器端就无法得知我们的信息了。

请求报头举例:

GET /form.html HTTP/1.1 (CRLF)

Accept:image/gif,image/x-xbitmap,image/jpeg,application/x-shockwave-flash,application/vnd.ms-excel,application/vnd.ms-powerpoint,application/msword,/ (CRLF)

Accept-Language:zh-cn (CRLF)

Accept-Encoding:gzip,deflate (CRLF)

If-Modified-Since:Wed,05 Jan 2007 11:21:25 GMT (CRLF)

If-None-Match:W/”80b1a4c018f3c41:8317″ (CRLF)

User-Agent:Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;Windows NT 5.0) (CRLF)

Host:www.guet.edu.cn (CRLF)

Connection:Keep-Alive (CRLF)

(CRLF)

3、响应报头

响应报头允许服务器传递不能放在状态行中的附加响应信息,以及关于服务器的信息和对Request-URI所标识的资源进行下一步访问的信息。

常用的响应报头

Location

Location响应报头域用于重定向接受者到一个新的位置。Location响应报头域常用在更换域名的时候。

Server

Server响应报头域包含了服务器用来处理请求的软件信息。与User-Agent请求报头域是相对应的。下面是

Server响应报头域的一个例子:

Server:Apache-Coyote/1.1

WWW-Authenticate

WWW-Authenticate响应报头域必须被包含在401(未授权的)响应消息中,客户端收到401响应消息时候,并发送Authorization报头域请求服务器对其进行验证时,服务端响应报头就包含该报头域。

eg:WWW-Authenticate:Basic realm=”Basic Auth Test!” //可以看出服务器对请求资源采用的是基本验证机制。

4、实体报头

请求和响应消息都可以传送一个实体。一个实体由实体报头域和实体正文组成,但并不是说实体报头域和实体正文要在一起发送,可以只发送实体报头域。实体报头定义了关于实体正文(eg:有无实体正文)和请求所标识的资源的元信息。

常用的实体报头

Content-Encoding

Content-Encoding实体报头域被用作媒体类型的修饰符,它的值指示了已经被应用到实体正文的附加内容的编码,因而要获得Content-Type报头域中所引用的媒体类型,必须采用相应的解码机制。Content-Encoding这样用于记录文档的压缩方法,eg:Content-Encoding:gzip

Content-Language

Content-Language实体报头域描述了资源所用的自然语言。没有设置该域则认为实体内容将提供给所有的语言阅读

者。eg:Content-Language:da

Content-Length

Content-Length实体报头域用于指明实体正文的长度,以字节方式存储的十进制数字来表示。

Content-Type

Content-Type实体报头域用语指明发送给接收者的实体正文的媒体类型。eg:

Content-Type:text/html;charset=ISO-8859-1

Content-Type:text/html;charset=GB2312

Last-Modified

Last-Modified实体报头域用于指示资源的最后修改日期和时间。

Expires

Expires实体报头域给出响应过期的日期和时间。为了让代理服务器或浏览器在一段时间以后更新缓存中(再次访问曾访问过的页面时,直接从缓存中加载,缩短响应时间和降低服务器负载)的页面,我们可以使用Expires实体报头域指定页面过期的时间。eg:Expires:Thu,15 Sep 2006 16:23:12 GMT

HTTP1.1的客户端和缓存必须将其他非法的日期格式(包括0)看作已经过期。eg:为了让浏览器不要缓存页面,我们也可以利用Expires实体报头域,设置为0,jsp中程序如下:response.setDateHeader(“Expires”,”0″);

##五、利用telnet观察http协议的通讯过程

实验目的及原理:

利用MS的telnet工具,通过手动输入http请求信息的方式,向服务器发出请求,服务器接收、解释和接受请求后,会返回一个响应,该响应会在telnet窗口上显示出来,从而从感性上加深对http协议的通讯过程的认识。

实验步骤:

1、打开telnet

1.1 打开telnet

运行–>cmd–>telnet

1.2 打开telnet回显功能

set localecho

2、连接服务器并发送请求

2.1 open www.guet.edu.cn 80 //注意端口号不能省略

HEAD /index.asp HTTP/1.0

Host:www.guet.edu.cn

/*我们可以变换请求方法,请求桂林电子主页内容,输入消息如下*/

open www.guet.edu.cn 80

GET /index.asp HTTP/1.0 //请求资源的内容

Host:www.guet.edu.cn

2.2 open www.sina.com.cn 80 //在命令提示符号下直接输入telnet www.sina.com.cn 80

HEAD /index.asp HTTP/1.0

Host:www.sina.com.cn

3 实验结果:

3.1 请求信息

2.1得到的响应是:

HTTP/1.1 200 OK //请求成功

Server: Microsoft-IIS/5.0 //web服务器

Date: Thu,08 Mar 200707:17:51 GMT

Connection: Keep-Alive

Content-Length: 23330

Content-Type: text/html

Expries: Thu,08 Mar 2007 07:16:51 GMT

Set-Cookie: ASPSESSIONIDQAQBQQQB=BEJCDGKADEDJKLKKAJEOIMMH; path=/

Cache-control: private

//资源内容省略

3.2 请求信息

2.2得到的响应是:

HTTP/1.0 404 Not Found //请求失败

Date: Thu, 08 Mar 2007 07:50:50 GMT

Server: Apache/2.0.54

Last-Modified: Thu, 30 Nov 2006 11:35:41 GMT

ETag: “6277a-415-e7c76980″

Accept-Ranges: bytes

X-Powered-By: mod_xlayout_jh/0.0.1vhs.markII.remix

Vary: Accept-Encoding

Content-Type: text/html

X-Cache: MISS from zjm152-78.sina.com.cn

Via: 1.0 zjm152-78.sina.com.cn:80

X-Cache: MISS from th-143.sina.com.cn

Connection: close

失去了跟主机的连接

按任意键继续…

4 .注意事项:

1、出现输入错误,则请求不会成功。

2、报头域不分大小写。

3、更深一步了解HTTP协议,可以查看RFC2616,在http://www.letf.org/rfc上找到该文件。

4、开发后台程序必须掌握http协议

##六、HTTP协议相关技术补充

1、基础:

高层协议有:文件传输协议FTP、电子邮件传输协议SMTP、域名系统服务DNS、网络新闻传输协议NNTP和HTTP协议等

中介由三种:代理(Proxy)、网关(Gateway)和通道(Tunnel),一个代理根据URI的绝对格式来接受请求,重写全部或部分消息,通过 URI的标识把已格式化过的请求发送到服务器。网关是一个接收代理,作为一些其它服务器的上层,并且如果必须的话,可以把请求翻译给下层的服务器协议。一 个通道作为不改变消息的两个连接之间的中继点。当通讯需要通过一个中介(例如:防火墙等)或者是中介不能识别消息的内容时,通道经常被使用。

代理(Proxy):一个中间程序,它可以充当一个服务器,也可以充当一个客户机,为其它客户机建立请求。请求是通过可能的翻译在内部或经过传递到其它的 服务器中。一个代理在发送请求信息之前,必须解释并且如果可能重写它。代理经常作为通过防火墙的客户机端的门户,代理还可以作为一个帮助应用来通过协议处 理没有被用户代理完成的请求。

网关(Gateway):一个作为其它服务器中间媒介的服务器。与代理不同的是,网关接受请求就好象对被请求的资源来说它就是源服务器;发出请求的客户机并没有意识到它在同网关打交道。

网关经常作为通过防火墙的服务器端的门户,网关还可以作为一个协议翻译器以便存取那些存储在非HTTP系统中的资源。

通道(Tunnel):是作为两个连接中继的中介程序。一旦激活,通道便被认为不属于HTTP通讯,尽管通道可能是被一个HTTP请求初始化的。当被中继 的连接两端关闭时,通道便消失。当一个门户(Portal)必须存在或中介(Intermediary)不能解释中继的通讯时通道被经常使用。

2、协议分析的优势—HTTP分析器检测网络攻击

以模块化的方式对高层协议进行分析处理,将是未来入侵检测的方向。

HTTP及其代理的常用端口80、3128和8080在network部分用port标签进行了规定

3、HTTP协议Content Lenth限制漏洞导致拒绝服务攻击

使用POST方法时,可以设置ContentLenth来定义需要传送的数据长度,例如ContentLenth:999999999,在传送完成前,内 存不会释放,攻击者可以利用这个缺陷,连续向WEB服务器发送垃圾数据直至WEB服务器内存耗尽。这种攻击方法基本不会留下痕迹。

http://www.cnpaf.net/Class/HTTP/0532918532667330.html

4、利用HTTP协议的特性进行拒绝服务攻击的一些构思

服务器端忙于处理攻击者伪造的TCP连接请求而无暇理睬客户的正常请求(毕竟客户端的正常请求比率非常之小),此时从正常客户的角度看来,服务器失去响应,这种情况我们称作:服务器端受到了SYNFlood攻击(SYN洪水攻击)。

而Smurf、TearDrop等是利用ICMP报文来Flood和IP碎片攻击的。本文用“正常连接”的方法来产生拒绝服务攻击。

19端口在早期已经有人用来做Chargen攻击了,即Chargen_Denial_of_Service,但是!他们用的方法是在两台Chargen 服务器之间产生UDP连接,让服务器处理过多信息而DOWN掉,那么,干掉一台WEB服务器的条件就必须有2个:1.有Chargen服务2.有HTTP 服务

方法:攻击者伪造源IP给N台Chargen发送连接请求(Connect),Chargen接收到连接后就会返回每秒72字节的字符流(实际上根据网络实际情况,这个速度更快)给服务器。

5、Http指纹识别技术

Http指纹识别的原理大致上也是相同的:记录不同服务器对Http协议执行中的微小差别进行识别.Http指纹识别比TCP/IP堆栈指纹识别复杂许 多,理由是定制Http服务器的配置文件、增加插件或组件使得更改Http的响应信息变的很容易,这样使得识别变的困难;然而定制TCP/IP堆栈的行为 需要对核心层进行修改,所以就容易识别.

要让服务器返回不同的Banner信息的设置是很简单的,象Apache这样的开放源代码的Http服务器,用户可以在源代码里修改Banner信息,然 后重起Http服务就生效了;对于没有公开源代码的Http服务器比如微软的IIS或者是Netscape,可以在存放Banner信息的Dll文件中修 改,相关的文章有讨论的,这里不再赘述,当然这样的修改的效果还是不错的.另外一种模糊Banner信息的方法是使用插件。

常用测试请求:

1:HEAD/Http/1.0发送基本的Http请求

2:DELETE/Http/1.0发送那些不被允许的请求,比如Delete请求

3:GET/Http/3.0发送一个非法版本的Http协议请求

4:GET/JUNK/1.0发送一个不正确规格的Http协议请求

Http指纹识别工具Httprint,它通过运用统计学原理,组合模糊的逻辑学技术,能很有效的确定Http服务器的类型.它可以被用来收集和分析不同Http服务器产生的签名。

6、其他:为了提高用户使用浏览器时的性能,现代浏览器还支持并发的访问方式,浏览一个网页时同时建立多个连接,以迅速获得一个网页上的多个图标,这样能更快速完成整个网页的传输。

HTTP1.1中提供了这种持续连接的方式,而下一代HTTP协议:HTTP-NG更增加了有关会话控制、丰富的内容协商等方式的支持,来提供

更高效率的连接。

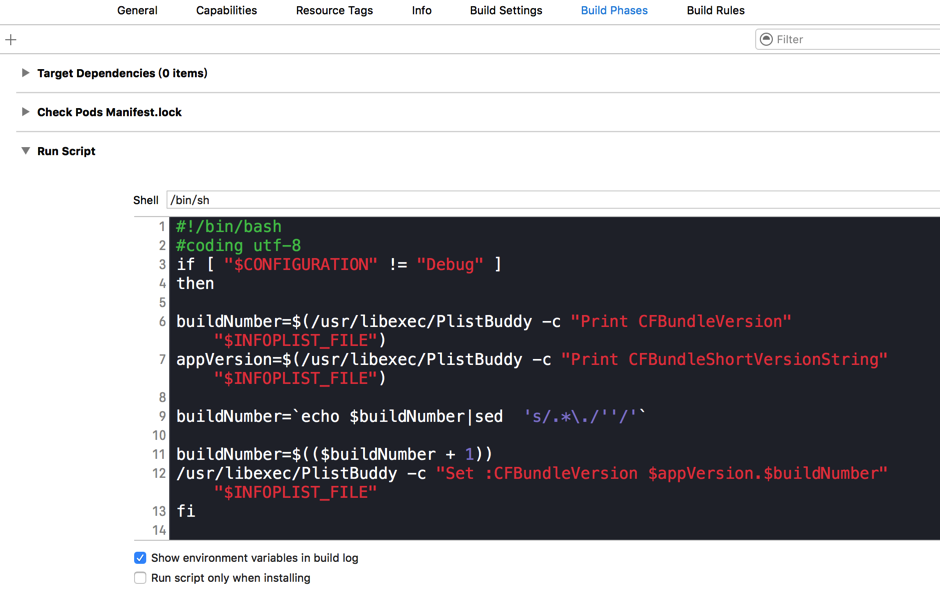

让工程 Build号自动增加方法

FROM:http://swiftcn.io/topics/31

不知多久以前,iTunesconnect改版后上传APP就每次都要不一样的build号了。所以每次都得改build号很痛快,后面找出了一个办法,贡献给大家

方法很简单,就是利用xcode自带的Build Phases阶增加一段脚本,让每次build都自动更改下build号,自动加一

例如我的版本号是2.0,build号为了可追踪,就设定为2.0.xxx 脚本的作用就是每次把xxx加一,然后替换回去

直接贴代码

#!/bin/bash

#coding utf-8

if [ "$CONFIGURATION" != "Debug" ]

then

buildNumber=$(/usr/libexec/PlistBuddy -c "Print CFBundleVersion" "$INFOPLIST_FILE")

appVersion=$(/usr/libexec/PlistBuddy -c "Print CFBundleShortVersionString" "$INFOPLIST_FILE")

buildNumber=`echo $buildNumber|sed 's/.*\./''/'`

buildNumber=$(($buildNumber + 1))

/usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :CFBundleVersion $appVersion.$buildNumber" "$INFOPLIST_FILE"

fi

效果如图

PS:由于debug阶段的build是没必要修改build号的,所以增加了一行判断if [ "$CONFIGURATION" != "Debug" ]

好了,以后再也不用手动修改了,如果想更加完善一点,也可以修改build号码为svn版本号或者git的提交号等

Swizzle一则代码

Runtime中的一则系统方法替换;转载

https://github.com/12207480/TYSwizzleDemo

#import <objc/objc-runtime.h>

#import <objc/objc-class.h>

#import <Foundation/Foundation.h>

BOOL ty_swizzleInstanceMethod(Class aClass, SEL originalSel, SEL replacementSel)

{

Method origMethod = class_getInstanceMethod(aClass, originalSel);

Method replMethod = class_getInstanceMethod(aClass, replacementSel);

if (!origMethod) {

NSLog(@"original method %@ not found for class %@", NSStringFromSelector(originalSel), aClass);

return NO;

}

if (!replMethod) {

NSLog(@"replace method %@ not found for class %@", NSStringFromSelector(replacementSel), aClass);

return NO;

}

if (class_addMethod(aClass, originalSel, method_getImplementation(replMethod), method_getTypeEncoding(replMethod)))

{

class_replaceMethod(aClass, replacementSel, method_getImplementation(origMethod), method_getTypeEncoding(origMethod));

}

else

{

method_exchangeImplementations(origMethod, replMethod);

}

return YES;

}

BOOL ty_swizzleClassMethod(Class aClass, SEL originalSel, SEL replacementSel)

{

return ty_swizzleInstanceMethod(object_getClass((id)aClass), originalSel, replacementSel);

}

IMP ty_swizzleMethodIMP(Class aClass, SEL originalSel, IMP replacementIMP)

{

Method origMethod = class_getInstanceMethod(aClass, originalSel);

if (!origMethod) {

NSLog(@"original method %@ not found for class %@", NSStringFromSelector(originalSel), aClass);

return NULL;

}

IMP origIMP = method_getImplementation(origMethod);

if(!class_addMethod(aClass, originalSel, replacementIMP,

method_getTypeEncoding(origMethod)))

{

method_setImplementation(origMethod, replacementIMP);

}

return origIMP;

}

// other way implement

BOOL ty_swizzleMethodAndStoreIMP(Class aClass, SEL originalSel, IMP replacementIMP,IMP *orignalStoreIMP)

{

IMP imp = NULL;

Method method = class_getInstanceMethod(aClass, originalSel);

if (method) {

const char *type = method_getTypeEncoding(method);

imp = class_replaceMethod(aClass, originalSel, replacementIMP, type);

if (!imp) {

imp = method_getImplementation(method);

}

}else{

NSLog(@"original method %@ not found for class %@", NSStringFromSelector(originalSel), aClass);

}

if (imp && orignalStoreIMP)

{

*orignalStoreIMP = imp;

}

return (imp != NULL);

}

Copyright © 2015 Powered by MWeb, 豫ICP备09002885号-5